Sayyed Mirza Hussain - Vivre près des Bouddhas

A l'origine, les 750 grottes creusées au cours de l'histoire telles un nid d'abeille dans la paroi rocheuse verticale, faisaient office de sanctuaires et de logement pour les moines. Un grand nombre de ces grottes sont toujours habitées. Quelques douzaines de familles Hazara dorment, cuisinent, vivent dans cette falaise. Ce sont des troglodytes modernes. Ils ont du bétail, font leur pain et élèvent leurs enfants.

Le troglodyte Sayyed Mirza Hussain est l'un des rares témoins directs de la destruction des Bouddhas de Bamiyan.

Sayyed raconte comment les Talibans s'efforcèrent d'abord de venir à bout du Bouddha en frappant les fresques dans leurs niches avec des pioches. Et comment ils lancèrent des grenades, placèrent des chars devant les statues et les criblèrent d'obus et de tirs de fusées anti-aériennes. Mais les Bouddhas résistaient beaucoup mieux que prévu. About de nerfs, les Talibans accumulèrent finalement une grande quantité de mines, de grenades et de bombes au pied et autour des épaules du colosse et y mirent le feu. Mais le torse gigantesque restait toujours indemne. Ce n'est qu'en mars 2001, après environ trois semaines d'acharnement destructeur, que des spécialistes appelés en grand renfort firent sauter les deux Bouddhas selon les règles de l'art.

Pour Sayyed Mirza Hussain, c'était comme s'il avait été témoin d'un meurtre.

Une fois les Bouddhas détruits, le monde se mit soudainement à s'intéresser à la vallée oubliée de

Bamiyan. L'heure était aux "libérateurs", aux journalistes, aux oeuvres caritatives. La vie des troglodytes prit, une fois de plus, un tournant dramatique.

Depuis le printemps 2004, les grottes et les cavernes de la falaise sont abandonnées. Sayyed Mirza et les autres familles ont été délogées et vivent sur le haut plateau, dans une agglomération de baraques sans âme, à plus de deux heures du Basar. Un lieu exposé au vent, sans eau et sans cohésion sociale. Que s'était-il passé?

Le gouverneur de Bamiyan, ainsi qu'une organisation caritative française, avaient décrété que la falaise et les niches contenant les Bouddhas feraient désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et que par conséquent, les habitants n'auraient plus rien à faire là-bas. L'UNESCO protesta énergiquement. Elle s'était toujours prononcée clairement contre une transplantation des troglodytes, s'appuyant sur le fait que cela faisait plusieurs siècles que des êtres humains vivaient sur la falaise de Bamiyan, protégeant ainsi d'actes de vandalisme les fresques dans les grottes. Ces protestations restèrent sans aucun effet.

Les troglodytes de Bamiyan ne sont plus autorisés à vivre dans la

falaise.

Taysir Alony - Témoin de la destruction

Pendant des années, Taysir Alony a été correspondant pour "Al Jazeera". Responsable alors des scoops les plus spectaculaires, il entretenait des relations excellentes avec les dignitaires Talibans, avec Mullah Omar ainsi qu'avec Al Qaïda. Responsable de la mise en place des interviews avec Osama Ben Laden, c'est également lui qui avait filmé la fameuse séquence vidéo de la destruction des statues.

Des images qui firent le tour du monde. Comment Taysir Alony avait-il obtenu l'autorisation de les tourner, alors qu'en mars 2001, la vallée de Bamiyan était pour les journalistes zone interdite?

"J'avais de très bons contacts avec les Talibans locaux qui restaient sceptiques, voire opposés à la destruction", dit Taysir Alony. Mais finalement, pourquoi les Talibans l'ont-ils fait? "Ils se sentaient trahis par le monde entier" dit Taysir Alony. "Ils réalisaient que personne ne s'intéressait aux suites catastrophiques du blocus économique. Les Talibans étaient complètement isolés. Je crois qu'ils souhaitaient que la destruction de ce symbole bouddhiste prenne une dimension politique emblématique. Et je crois aussi que toutes les protestations ainsi que les appels internationaux les ont fâchés d'autant plus. Nulle part au monde, le fait que des centaines, des milliers d'enfants mouraient de faim ou se faisait estropier par des mines, n'avait vraiment intéressé qui que ce soit. Mais voilà qu'à cause de deux vieux colosses de pierres, le monde criait au scandale."

En septembre 2003, alors que le tournage du film est encore en cours, Taysir Alony est arrêté dans sa résidence espagnole à Grenade. Il allait participer à un congrès pour la paix. Malgré des problèmes de

santé, ce journaliste-vedette est toujours en détention préventive ou assigné à résidence. Son procès débutera en juin 2005. Taysir Alony est accusé par le juge Balthasar Garzôn d'appartenir à une organisation terroriste.

Xuanzang - La quête de la vérité

Le moine et traducteur Xuanzang était un homme d'une grande érudition, au physique engageant et d'une taille au dessus de la moyenne. A la recherche de la Vérité, il s'était dès son adolescence voué au bouddhisme. En Chine, il est devenu un véritable héros populaire. Dans le but d'apprendre la vérité sur le bouddhisme, Xuanzang voulu quitter Changan, capitale chinoise à l'époque, pour l'Inde. C'était en 629

après J.C. Cependant, l'empereur lui interdisait le voyage.

Cela n'empêcha pas le moine juvénile de quitter, ni vu ni connu, sa patrie pour une marche de 16'000 km. Il traversa les déserts de Gobi et de Takla Makan, franchit les cimes neigeuses du Pamir et du Hindou Koush, évitant brigands, démons et mille autres dangers.

Le voyage de Xuanzang dura 16 ans. En Chine, son "Compte rendu des Pays occidentaux" (Buddhist Record of the western World, Si-yu-ki) fait partie des classiques. Ce voyage légendaire à été source d'inspiration pour d'innombrables auteurs de fables et récits populaires.

Or, Xuanzang était un documentariste passionné. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il vivait, était systématiquement consigné dans son journal de voyage. C'est la raison pour laquelle il est traité dans le film comme un personnage vivant. Comme lui, le caméraman Peter Indergand marche à travers les dunes et les champs de neige, alors qu'une voix off nous fait entendre ses impressions, dont certaines rappellent un journal intime:

"Pour les voyageurs, des ossements humains et des restes de carcasses animales laissés derrière elles par les caravanes sont l'unique moyen de s'orienter.

On entend parfois comme des mélopées et des sifflements, ou encore des cris de douleur. Quand on a regardé autour de soi et tendu l'oreille, on se retrouve complètement dérouté et incapable de s'y retrouver."

(Xuanzang dans le film "Les Bouddhas Géants")

En 632 après J.C., après avoir lutté contre les tempêtes de neige, les dieux de la montagnes et les brigands, Xuanzang arrive à Bamiyan. Apercevant pour la première fois la vallée qui s'ouvrait à lui, le voyageur épuisé a sans doute eu le souffle coupé. Les grottes dans la falaise sont habitées par des milliers de moines. Et tous les soirs, le voile qui occulte la face du Bouddha est cérémonieusement levé. A la vision du colosse peint en rouge, les pélerins s'évanouissent par douzaines.

Mais le compte rendu minutieux de Xuanzang ne se borne pas à évoquer les deux statues verticales nichées dans le rocher. De manière laconique, comme en passant, il nous signale l'existence d'un troisième Bouddha. Ce "Bouddha couché de Bamiyan" aurait mesuré plus de trois cent mètres.

Un troisième Bouddha encore plus monumental aurait-il, du fond de son sommeil, survécu à la colère des Talibans?

Un troisième Bouddha encore plus monumental aurait-il, du fond de son sommeil, survécu à la colère des Talibans?

Zémarylaï Tarzi - Où se trouve le Bouddha couché?

Cela fait trente-six ans que la légendaire statue de trois cent mètres de long qui, à en croire les écrits de Xuanzang, sommeille quelque part sous le sol de Bamiyan, hante Zémarylaï Tarzi. Pour ce professeur de 65 ans, l'existence de la statue ne fait aucun doute. Tarzi est Afghan et a fait des études d'archéologie à Strasbourg. C'est en préparant son doctorat sur les Bouddhas Géants de Bamiyan qu'il tomba sur le

récit de voyage de Xuanzang. Il étudia le document et arriva à la conclusion que le Bouddha existait vraiment.

"Pourquoi la troisième statue du récit ne serait que le produit de l'imagination?"

(Le Professeur Tarzi dans le film "Les Bouddhas Géants")

En 1973, Tarzi devint archéologue-chef d'Afghanistan et dirigea le département national pour la protection du patrimoine. En 1977, il avait enfin réuni les fonds lui permettant d'entreprendre des fouilles. Mais il avait compté sans l'invasion soviétique: Tarzi dut s'enfuir du jour au lendemain.

Aujourd'hui, Tarzi est professeur titulaire à l'Université Marc-Bloch à Strasbourg. Il consacre les vacances d'été à planifier ses fouilles à Bamiyan. A l'automne, il est encore plus convaincu d'avoir trouvé au moins le monastère que Xuanzang décrit dans son récit, ou le bout de l'orteil du Bouddha couché ou le socle sur lequel il repose.

Notre équipe de tournage est la seule à suivre Tarzi lors de ses fouilles en août 2003. Nous filmons les 150 ouvriers afghans qui, sous le regard à la fois sévère et bienveillant du Professeur creusent fiévreusement des tranchées jusqu'à six mètres de profondeur. Ce travail n'est pas sans dangers, mais à Bamiyan, 3 dollars par jour, c'est un bon salaire.

Dès qu'un ouvrier bute sur quelque chose, pelles et pioches sont mises sur la touche. C'est alors Tarzi et son équipe d'archéologues qui déterrent le fragment avec précaution. A l'aide de petites spatules, de pinceaux et de beaucoup de patience. Tout cela, suivi de près par la caméra.

Et voilà que sous nos yeux, apparaissent des merveilles.

Nelofer Pazira - Le voyage à Bamiyan

Nelofer Pazira, écrivaine et actrice d'origine afghano-canadienne, a grandi à Kaboul sous l'occupation soviétique. Lorsqu'elle avait seize ans, sa famille s'enfuit pour le Canada. C'était en 1989. Douze ans plus tard, Nelofer tenait le rôle principal dans "Kandahar", un film signé Mohsen Makhmalbaf, cinéaste iranien. Le film fait une carrière mondiale.

Nelofer Pazira vit et travaille à Toronto. Les premières images du film la montrent en train de lire les épreuves d'imprimerie de son livre "A bed of flowers - In search for my Afghanistan". Nelofer appelle son père pour lui poser une question...

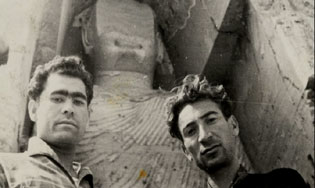

Comme beaucoup d'Afghans cultivés, son père Habibullah Pazira avait, avant la guerre, visité Bamiyan avec d'autres étudiants. Installés sur la tête de la statue à 55 mètres du sol, ils s'y étaient amusés à faire de la musique. Nelofer est plongée dans la contemplation des photos de son père et de ses amis à Bamiyan. Son père posant fièrement devant la tête du grand Bouddha. Son père encore, qui raconte l'écho qui renvoyait les chants des étudiants comme en un tourbillon sonore. Depuis toujours, elle a tant souhaité voir une fois les Bouddhas Géants de ses propres yeux.

Nelofer part pour Kaboul. Sur le chemin de l'aéroport, elle se souvient du Kaboul de son enfance. Une ville en plein essor, avec des parcs verdoyants, une culture florissante

et beaucoup de poésie.

Nelofer visite le musée national afghan qui, par le passé, hébergeait une des collections les plus précieuses de la planète.

Au début des années quatre-vingt-dix, ce musée, situé à deux pas du Palais du parlement, s'était retrouvé sur la ligne de tir de factions moudjahidines rivales. Une partie des trésors de la collection fut sauvée et mise en sécurité, grâce au courage exemplaire de son directeur, Khan Masoodi. Quant au musée, il fut sérieusement endommagé et pillé, devenant ainsi le symbole d'un pays qui n'a pas son pareil dans la perte de son identité culturelle.

"UN PAYS VIT SI SA CULTURE SURVIT."

(Inscription au dessus de l'entrée du musée national)

Nelofer part pour Bamiyan. La vallée n'est qu'à 240 kms de Kaboul, et pourtant cahin-caha, la jeep met une journée entière pour y arriver. Enfin Bamiyan ! La voilà devant la niche qui avait entouré ce qui fut le grand Bouddha. De la mosquée voisine, le muezzin appelle les fidèles pour la prière du soir.

Nelofer contemple la niche béante et les décombres dont elle est jonchée. Et pour quelques secondes, il lui semble que le grand Bouddha a repris sa place...