Sayyed Mirza Hussain - Leben zwischen den Buddhas

Die 750 Höhlen, die in Bamiyan im Laufe der Geschichte wie Honigwaben in den senkrecht aufsteigenden Fels gehauen wurden, dienten ursprünglich als Gebetsgrotten und Hotel für die Pilger und Mönche. Viele dieser Höhlen sind heute noch bewohnt. Von Flüchtlingen. Mehrere Dutzend Hazara-

Familien kochen, schlafen und leben am Kliff. Es sind moderne Höhlenbewohner. Sie halten Haustiere,

backen Brot und ziehen ihre Kinder auf. Einer dieser Höhlenbewohner heisst Sayyed Mirza Hussain. Er ist einer der wenigen direkten Zeugen der Zerstörung der Bamiyan-Buddhas.

Sayyed erzählt, wie die Taliban zuerst versuchten, mit Hacken auf den Buddha und auf die Fresken in den Nischen einzuschlagen. Und wie sie die Statuen dann mit Panzern, Granaten und Flugabwehrraketen beschossen. Doch auch diese Attacken führten zu viel weniger Schaden als erwartet. Schliesslich legten die Taliban entnervt grosse Mengen an Minen, Granaten und Bomben um Füsse und Schultern der Statue und zündeten das Ganze. Doch der Torso der riesigen Figur blieb weiterhin unversehrt. Erst nach etwa zwanzig Tagen sinnloser Attacken, Anfangs März 2001, wurden Spezialisten eingeflogen und die beiden riesigen Buddhas professionell gesprengt.

Für Sayyed Mirza Hussain war es, wie einem Mord zuzuschauen.

Nach der Zerstörung der Buddhas begann sich die Welt nun plötzlich für das abgelegene Bamiyantal zu interessieren. Nun kamen die "Befreier", die Journalisten, die Hilfswerke und abermals nahm das Leben am Kliff eine dramatische Wende.

Seit Frühjahr 2004 sind die Höhlen und Grotten am Kliff verlassen und unbewohnt. Sayyed Mirza und die anderen Familien wurden umgesiedelt und leben in einem sterilen Hüttendorf auf einem Hochplateau, gute zwei Stunden Fussmarsch vom Bazar entfernt. Ein windiger Ort ohne Wasser und ohne sozialen Zusammenhalt. Was war geschehen?

Der Gouverneur von Bamiyan und ein französisches Hilfswerk befanden, das Kliff und die Buddha-Nischen seien jetzt UNESCO Weltkulturerbe, Bewohner hätten hier nichts mehr zu suchen. Die UNESCO protestierte scharf. Sie war immer klar gegen eine Umsiedlung der Höhlenbewohner gewesen. Schliesslich, so argumentierte die UNESCO, würden seit Jahrhunderten Menschen am Kliff in Bamiyan wohnen. Und die Bewohner würden die Fresken in den Höhlen vor Plünderungen schützen. Die Proteste nützten nichts.

Die Höhlenbewohner von Bamiyan dürfen nicht mehr am Kliff wohnen.

Taysir Alony - Zeuge der Zerstörung

Taysir Alony war während Jahren Korrespondent für "Al Jazeera" in Afghanistan. In dieser Zeit war er verantwortlich für die spektakulärsten "Scoops". Er hatte beste Beziehungen zu den Taliban-Offiziellen, zu Mullah Omar und zu Al-Kaida. Er war es, der die Interviews mit Osama bin Laden organisierte - und er war es schliesslich auch, der die berühmten Videoaufnahmen von der Zerstörung der Bamiyan-Buddhas

machte. Jene Aufnahmen, die um die ganze Welt gingen. Warum bekam Taysir Alony die Bewilligung zum Drehen, wo doch das Bamiyan Tal im März 2001 für Journalisten hermetisch abgeriegelt war?

"Ich hatte sehr gute Kontakte zu den lokalen Taliban, die der Sprengung skeptisch bis ablehnend gegenüber standen", erzählt Taysir Aloni. Doch - warum überhaupt haben die Taliban das gemacht? "Sie fühlten sich von der Welt betrogen," sagt Taysir Aloni. "Sie realisierten, dass sich niemand für die fatalen Folgen der Wirtschaftsblockade interessierte. Die Taliban waren international total isoliert. Ich glaube, mit der Zerstörung dieser buddhistischen Symbole wollten sie ein politisches Statement setzen. Und ich denke auch, dass die internationalen Appelle und Proteste wegen den Buddhas die Taliban erst recht wütend machten. Niemanden auf der Welt hatte vorher gross interessiert, dass in Afghanistan Hunderte, ja Tausende von Kindern verhungerten oder von Minen verkrüppelt wurden! Doch wegen zwei alten Steinfiguren reagierte die Welt nun mit fassungslosem Entsetzen."

Noch während der Dreharbeiten, im September 2003, wird Taysir Alony in seinem Haus im spanischen Granada verhaftet. Er wollte einem Friedenskongress beiwohnen. Trotz gesundheitlicher Probleme bleibt der Starreporter bis heute abwechslungsweise in Untersuchungshaft

oder Hausarrest. Der Prozess gegen ihn beginnt im Juli 2005. Der Vorwurf des Untersuchungsrichters Baltasar Garzôn lautet auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Xuanzang - Die Suche nach der Wahrheit

Xuanzang war Pilger, Mönch, Gelehrter, Übersetzer, Wahrheitssuchender und wurde ein chinesischer Volksheld. Geboren im Jahr 602 n.Chr., bekehrte sich der grossgewachsene und gutaussehende Mann bereits als Teenager zum Buddhismus.

Im Jahr 629 n.Chr. wollte Xuanzang die damalige chinesische Hauptstadt Changan verlassen, um in Indien die Wahrheit über den Buddhismus zu erfahren. Doch der Kaiser verbot die Reise. Dennoch verliess der junge Mönch bei Nacht und Nebel seine Heimat und machte sich auf den 16'000 Kilometer langen Fussmarsch. Er durchquerte die Wüsten Gobi und Taklamakan, die schneebedeckten Hochgebirge des Pamir und des Hindukusch. Räuber, Dämonen und tausend Gefahren lauerten auf dem Weg.

16 Jahre lang war Xuanzang unterwegs. Sein "Bericht über die westlichen Länder" (Buddhist Records of the Western World, Si-yu-ki) ist in China ein Klassiker. Um seine legendäre Reise ranken sich unzählige volkstümliche Erzählungen und Fabeln.

Xuanzang war auch ein akribischer Dokumentarist. Er hat peinlich genau aufgeschrieben, was er sah und erlebte. Im Film wird er darum auch wie eine reale, lebende Figur

behandelt. Kameramann Peter Indergand stapft an Xuanzangs Stelle durch Sanddünen und Schneefelder und im Off hören wir seine Aufzeichnungen, die an manchen Stellen an ein persönliches Tagebuch erinnern:

"Zu ihrer Orientierung haben die Reisenden keine anderen Anhaltspunkte als die menschlichen Gebeine und Knochenreste der Tiere, welche von den Karawanen zurückgelassen wurden. Manchmal hört man eine Art Singen und Pfeifen, manchmal schmerzerfüllte Schreie. Hat man sich umgesehen und aufmerksam gelauscht, ist man vollkommen verwirrt und unfähig, sich zurechtzufinden."

(Xuanzang im Film "The Giant Buddhas")

Xuanzang behauptete sich gegen Schneestürme, Berggötter und Räuberbanden und erreichte im Jahr 632 n.Chr. schliesslich Bamiyan. Als der erschöpfte Reisende zum ersten Mal das Tal der grossen Buddhas vor sich sah, muss es ihm den Atem verschlagen haben. Tausende von Mönchen bewohnen die Höhlen am Kliff. Und jeden Abend wird der Vorhang vor dem Gesicht des grossen Buddhas langsam gelüftet. Beim Anblick des rot bemalten Kolosses fallen die Pilger reihenweise in Ohnmacht.

Doch der minutiöse Bericht Xuanzang's ewähnt nicht nur die zwei

stehenden Buddhas in ihren Nischen. Trocken und fast beiläufig bechreibt er einen dritten Buddha in Bamiyan. Und dieser "schlafende Buddha" sei über dreihundert Meter lang.

Hat ein noch grösserer Buddha in Bamiyan die Zerstörungswut der Taliban verschlafen?

Hat ein noch grösserer Buddha in Bamiyan die Zerstörungswut der Taliban verschlafen?

Zémaryalaï Tarzi - Wo liegt der schlafende Buddha?

Seit 36 Jahren lässt sie Zémaryalaï Tarzi keine Ruhe: Die angeblich über 300 Meter lange Buddha-

Statue, die laut Xuanzangs Bericht irgendwo in Bamiyan unter dem Boden liegt. Der 65-jährige Professor ist von der Existenz der kolossalen Buddha-Statue felsenfest überzeugt. Tarzi ist Afghane und studierte in Straßburg Archäologie. Für eine Doktorarbeit über die Buddha-Statuen von Bamiyan fiel ihm der

Reisebericht des chinesischen Pilgers Xuanzang in die Hände. Er studierte die Schrift und kam zur Überzeugung, dass der schlafende Buddha tatsächlich existiert.

"Warum soll die dritte Statue im Bericht nur Fantasie sein?"

(Professor Tarzi im Film "The Giant Buddhas")

1973 wurde Tarzi Chef-Archäologe Afghanistans und Leiter des staatlichen Denkmalschutzes. Und 1977 hatte er endlich das Geld für Ausgrabungen in Bamiyan zusammen. Doch die sowjetische Invasion machte dem Forscher einen Strich durch die Rechnung: Tarzi musste Hals über Kopf flüchten.

Heute lehrt Professor Tarzi an der Marc-Bloch-Universität in Strassburg. Jeweils während der Sommerferien plant er seine Ausgrabungen in Bamiyan. Und Ende jedes Sommers ist er noch mehr davon überzeugt, dass er zumindest das Kloster gefunden hat, das Xuanzang in seinem Bericht erwähnt, oder aber vielleicht auch die Zehenspitze des schlafenden Buddha... oder zumindest der Sockel, auf dem er ruht.

Als einziges Filmteam beobachten wir Tarzi's Ausgrabungen im August 2003. Wir filmen die hundertfünfzig afghanischen Arbeiter, die unter Tarzi's liebevoll militärischer Strenge fieberhaft bis zu sechs Meter tiefe Schächte graben. Die Arbeit ist nicht gefahrlos.

Aber die Männer verdienen 3 Dollar pro Tag und das ist ein guter Lohn in Bamiyan. Sobald einer der Arbeiter auf etwas stösst, lässt er Schaufel und Pickel liegen und Tarzi und sein Archäologen-Team legen das Fragment behutsam frei. Mit kleinen Spachteln und Pinseln und viel Geduld. Die Kamera ist hautnah dabei...

Und wir werden Zeuge von wunderschönen Entdeckungen...

Nelofer Pazira - Die Reise nach Bamiyan

Die afghanisch/kanadische Schriftstellerin und Schauspielerin Nelofer Pazira wuchs während der sowjetischen Besatzung in Kabul auf. Als sie 16 Jahre alt war, floh die Familie nach Kanada. Das war im Jahr 1989. Zwölf Jahre später spielte Nelofer die Hauptrolle im Film "Kandahar" des iranischen Regisseurs Mohsen Makhmalbaf. Der Film wird ein Welterfolg.

Nelofer Pazira lebt und arbeitet in Toronto und die ersten Szenen im Film zeigen sie beim Korrekturlesen der Druckfahnen für ihr Buch "A Bed of Red Flowers - In search for my Afghanistan". Nelofer ruft ihren Vater an, um ihm eine Frage zu stellen...

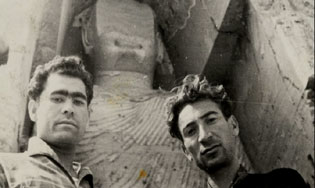

Ihr Vater, Habibullah Pazira, hatte als Student - wie viele gebildete Afghanen vor dem Krieg - zusammen mit seinen Kommilitonen Bamiyan besucht. Die Studenten sassen auf dem Kopf des 55 Meter hohen Buddhas und musizierten. Nelofer betrachtet die Fotos ihres Vaters und seiner Freunde in Bamiyan. Wie ihr Vater stolz vor dem Kopf des grossen Buddha posiert. Wie ihr Vater vom Echo erzählt, das die Stimmen der singenden Studenten wie im Kreis herum zurück warf. Wie sehr hat sie sich immer gewünscht, einmal die grossen Buddhas sehen zu können.

Nelofer fliegt nach Kabul. Auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt erinnert sie sich an das Kabul ihrer Kindheit. An eine Stadt mit grünen Parks, einer blühenden Kultur und viel Poesie.

Nelofer besucht Afghanistans Nationalmuseum, das einst eine der kostbarsten Sammlungen der Welt beherbergte. Doch Anfangs der Neunzigerjahre geriet das in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Parlamentspalastes ausserhalb von Kabul gelegene Museum ins Schussfeld der sich bekämpfenden Mujaheddin-Gruppen.

Dank dem beherzten Mut des Museumsdirektors Omara Khan Masoodi und seiner Angestellten konnten ein Teil der Schätze in Sicherheit gebracht werden. Doch das Museum wurde stark beschädigt und geplündert und ist somit Symbol für ein Land, das seine kulturelle Vergangenheit verloren hat, wie wohl kein anderes zuvor.

"EINE NATION LEBT, WENN IHRE KULTUR ÜBERLEBT"

(Inschrift über dem Eingang zum Nationalmuseum)

Nelofer fährt nach Bamiyan. Obwohl das Tal nur 240 Kilometer von Kabul entfernt ist, dauert die Rumpelfahrt im Jeep einen ganzen Tag. Endlich erreicht sie Bamiyan. Erschüttert steht sie vor der leeren Nische des ehemaligen grossen Buddhas. Der Muezzin in der nahen Moschee ruft zum Abendgebet. Nelofer betrachtet die leere Nische und die Trümmer darin. Und ein paar kostbare Sekunden lang hat sie das Gefühl, dass der grosse Buddha wieder in der Nische steht.